Prosa dispersa

MPB — ZERO

(A propósito do IV Festival Internacional)

O samba já cumpriu seu cinquentenário. Um bem bonito rol, e uma estranha parábola pois nasceu antigo e foi ficando cada vez mais jovem: e que mais poderia desejar um cinquentão? E só recentemente, depois de absorvida a luta e experiência de seus velhos mestres é que ele, como um estudante inquieto, partiu em busca de horizontes novos e iniciou a conquista do mundo. De Pixinguinha a Francis Hime, cinquenta anos se passaram em que, como despreocupados mas atentos atletas de uma longa maratona, foram todos esses grandes passando de um para outro a tocha viva do samba, cumprindo etapa sobre etapa nessa constante e orgânica corrida. De Donga e Sinhô a Nonô e Ismael Silva; e destes a Geraldo Pereira, Dorival Caymmi, e Noel Rosa; e de Noel Rosa a Ari Barroso; e de Ari Barroso a Ismael Neto; e de Ismael Neto a Antônio Carlos Jobim; e deste a Chico Buarque de Holanda, nunca esses soberbos atletas deixaram a tocha cair ou suas pernas fraquejarem. Passaram-se, em plena carreira, o símbolo ígneo com sorrisos fraternos e palavras de animação, em boa gíria carioca. De cutuba, o samba ficou do balacobaco e depois da pontinha, para hoje tornar-se, com o advento da bossa nova e da moderna música popular, tal como a praticam Edu Lobo, Dori Caymmi, Francis Hime, Mílton Nascimento, Caetano Veloso e Egberto Gismonti, no fino do som, no superquente, no cheio de plá. De ritmo, passou a ter balanço. Mas — insisto — na mão desses incansáveis atletas, nunca se descaracterizou. E se absorveu o que de melhor lhe poderia emprestar o jazz, como instrumentação e sentido de improvisação, foi para logo lhe devolver — e com juros — um novo sentido melódico e rítmico, e uma poesia mais afirmativa, menos convencional.

O resultado está aí: o samba tradicional voltando eventualmente, como no caso de um Chico Buarque, um Paulinho da Viola e um Sídnei Miller, com uma nova originalidade, e o samba moderno de um Jobim, de um Carlos Lira, de um Baden Powel penetrando cada vez mais as estruturas musicais estrangeiras, com a graça de sua banda e a ubiquidade do seu ritmo. Esses homens já são conhecidos no mundo inteiro. Ainda ontem eu ouvi a fita de um novo LP de Sinatra gravando músicas de Tom, com soberbos arranjos de Eumir Deodato. É, como diria Jaime Ovalle, o pobre dando esmola ao rico. Os grandes da bossa nova abriram caminho, ao mesmo tempo, para seus irmãos mais velhos e mais jovens: e o fizeram quando a estrada era de pedras, não de pétalas. E novos talentos aparecem, já correndo paralelamente a seus maiores, ansiosos também por levar a tocha do samba até a vitória última. Aí estão Gilberto Gil, Caetano Veloso, Antônio Adolfo, Macalé, Danilo Caymmi, Gismonti e seus parceiros prontos para novas arrancadas.

Isso é cultura. Cultura de um povo a manifestar em sua arte mais popular, não só um grande sentido de integração, como de sensibilidade coletiva; cultura de seus músicos, a se fazerem os intérpretes mais comunicativos dessa integração. O resto... é silêncio. Deixa pra lá. Porque, com ou sem Festival, o que todo mundo quer mesmo, é cantar junto.

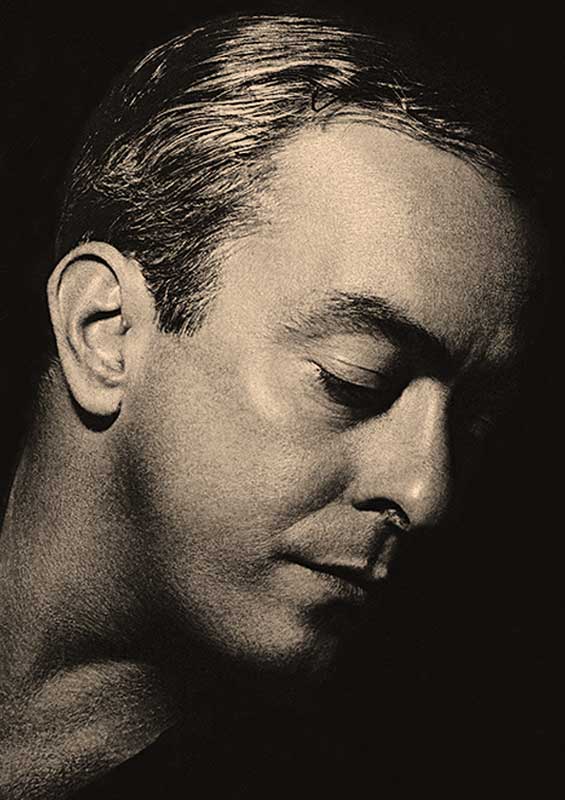

Nada disso, é claro, poderia ter existido se há cinquenta e poucos anos um crioulinho chamado Alfredo da Rocha Viana, frequentador assíduo do terreiro da velha tia Ciata — ali onde ficava a antiga praça Onze — não se misturasse ao baiano que batucava no primitivo mercado, e que depois partiu para organizar os primeiros ranchos de carnaval: o grande Pixinguinha, o genial chorão. E é dessas raízes fundamentais que a meninada dos dois últimos festivais parece andar querendo se arrancar. Que esperança! Resulta, com pouquíssimas exceções, em toda a chatice que se ouviu nesta última semana, fruto de um desejo mais de aparecer que de ser. E é espantoso, também, como jovens músicos surgidos nos últimos três ou quatro anos, como Edu Lobo, Mílton Nascimento e Caetano Veloso (com direito, de vez em quando, a uma geraldovandrezada) são instituídos em verdadeiros mestres (e estou certo que sem a sua aquiescência) por uma garotada mal saída dos cueiros; quando os próprios, músicos de grande talento, é fora de dúvida, acham-se ainda em pleno aprendizado de sua arte.

Vamos com calma... mestre é Pixinguinha, é Ismael Silva, é Nélson Cavaquinho, é Noel Rosa, é Ari Barroso, é Antônio Carlos Jobim. O que os meninos estão fazendo, com algumas e não excepcionais exceções, é um triste e chato pantógrafo daqueles três jovens músicos (com direito, de vez em quando, a uma geraldovandrezada), de quem tudo se espera, mas que estão longe ainda de ter uma obra realizada. E quando não é uma cópia medíocre de um deles, é um coquetel dos três (com direito, de vez em quando, etc., etc.).

Que pobreza... Por que será que os jovens estão nascendo cada vez mais velhos? Será isto um problema cibernético?

Jornal do Brasil, 5-6 de outubro de 1969